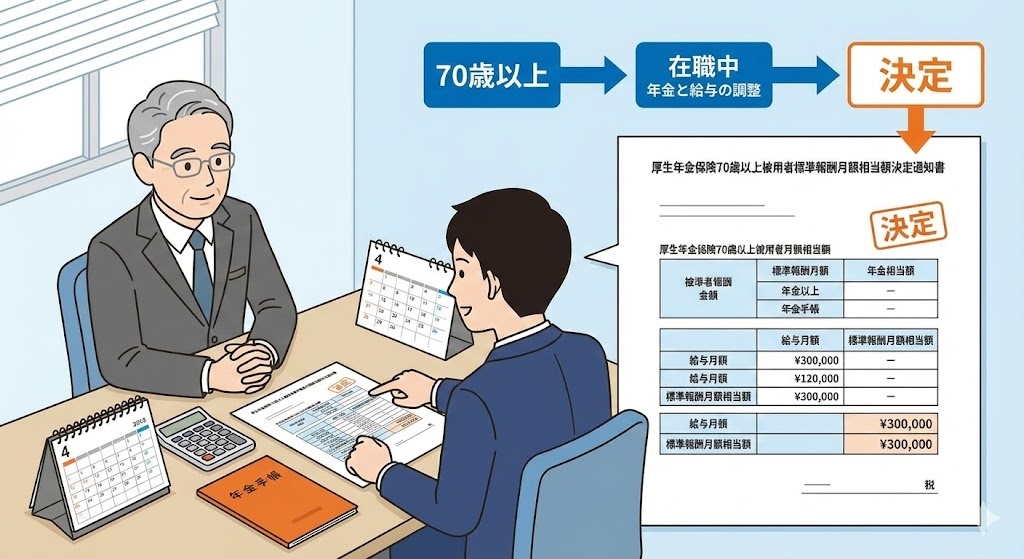

厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ

厚生年金保険70歳以上被用者の標準報酬月額相当額決定通知書について

厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせとは、日本年金機構から事業主宛てに送付される公式通知書です 。この通知書は、70歳に到達した従業員の標準報酬月額相当額が決定された際に発行され、在職老齢年金の支給額算定の基準となる重要な書類となっています 。

参考)https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140218.files/70toutatushousaisetumei.pdf

70歳以上被用者制度は、厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した後も同一事業所で勤務を継続する場合に適用される仕組みです 。これらの従業員は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金の適用対象となり、給与や賞与の額に基づいて年金支給額が調整されることになります 。

参考)Q.今年70歳になる従業員の厚生年金について、何か手続が必要…

通知書には、該当する従業員の氏名、基礎年金番号、標準報酬月額相当額、適用開始日などの重要な情報が記載されており、事業主は内容を確認して適切な給与計算や社会保険事務を行う必要があります。

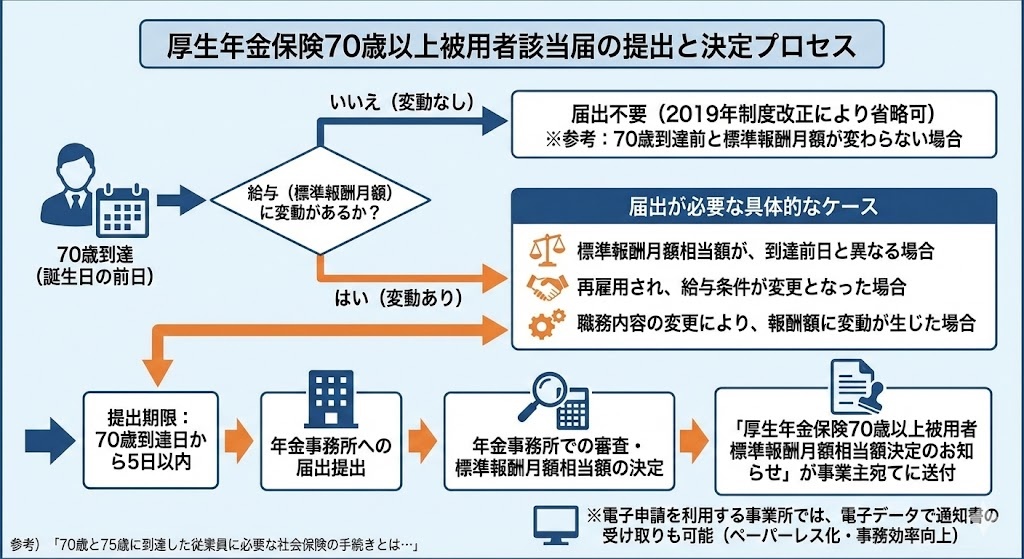

厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出と決定プロセス

70歳以上被用者該当届の提出が必要となるのは、従業員が70歳に到達した際に標準報酬月額に変更が生じる場合です 。2019年の制度改正により、70歳到達前と標準報酬月額が変わらない場合は届出が省略できるようになりましたが、給与に変動がある場合は引き続き手続きが必要となっています 。

参考)「70歳と75歳に到達した従業員に必要な社会保険の手続きとは…

具体的な提出要件は以下の通りです。

- 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合

- 70歳から再雇用されて給与条件が変更となった場合

- 職務内容の変更により報酬額に変動が生じた場合

届出の提出期限は70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内とされており、年金事務所での審査を経て標準報酬月額相当額が決定されます 。決定後、日本年金機構から「厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ」が事業主宛てに送付される仕組みとなっています。

電子申請を利用する事業所では、電子データで通知書を受け取ることも可能で、ペーパーレス化による事務効率の向上が図られています 。

参考)https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/denshidata/tsuchisho.html

厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届と定時決定の関係

70歳以上被用者も定時決定(算定基礎届)の対象となり、毎年4月から6月に支給した報酬の平均額を基に標準報酬月額相当額が見直されます 。算定基礎届の提出期間は毎年7月1日から7月10日までとされており、この手続きにより新しい標準報酬月額相当額が決定されると、改めて決定通知書が発行されることになります 。

参考)https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.html

算定基礎届作成時の注意点として、70歳以上の従業員については備考欄に「70歳以上被用者算定」と記載する必要があります 。また、算定期間中に70歳に到達した従業員については、健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が異なる場合があるため、70歳以上被用者分の算定基礎月も別途記入が必要となります 。

参考)従業員が70歳以上です。算定基礎届の「備考」はどの項目を選択…

定時決定により標準報酬月額相当額に変更が生じた場合、9月分から新しい金額が適用され、これに基づいて在職老齢年金の支給額も再計算されることになります。事業主は決定通知書の内容を確認し、給与計算システムや社会保険関連事務の更新を行う必要があります。

厚生年金保険70歳以上被用者の月額変更と随時改定手続き

昇給や降給により固定的賃金に変動があった70歳以上被用者については、月額変更届(随時改定)の手続きが必要となります 。変動月からの3ヶ月間に支給された報酬額の平均とこれまでの標準報酬月額を比較して2等級以上の差が生じた場合、新しい標準報酬月額相当額への変更手続きを行うことになります。

参考)70歳以上の従業員に関して必要な社会保険の手続きとは? —厚…

月額変更の対象となる固定的賃金には、基本給、諸手当、通勤交通費が含まれ、契約労働時間の変更や引っ越しによる通勤交通費の変動も対象となります 。手続き後、日本年金機構から「厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額改定のお知らせ」が送付され、新しい標準報酬月額相当額に基づいて在職老齢年金の支給額が調整されます。

70歳から74歳までの従業員は健康保険にも引き続き加入しているため、月額変更届を健康保険組合へ、70歳以上被用者届を年金事務所へそれぞれ提出する必要があります 。一方、75歳以上の従業員については後期高齢者医療制度への移行により、年金事務所への届出のみとなります。

参考)従業員が70歳以上です。月額変更届の「備考欄」はどの項目を選…

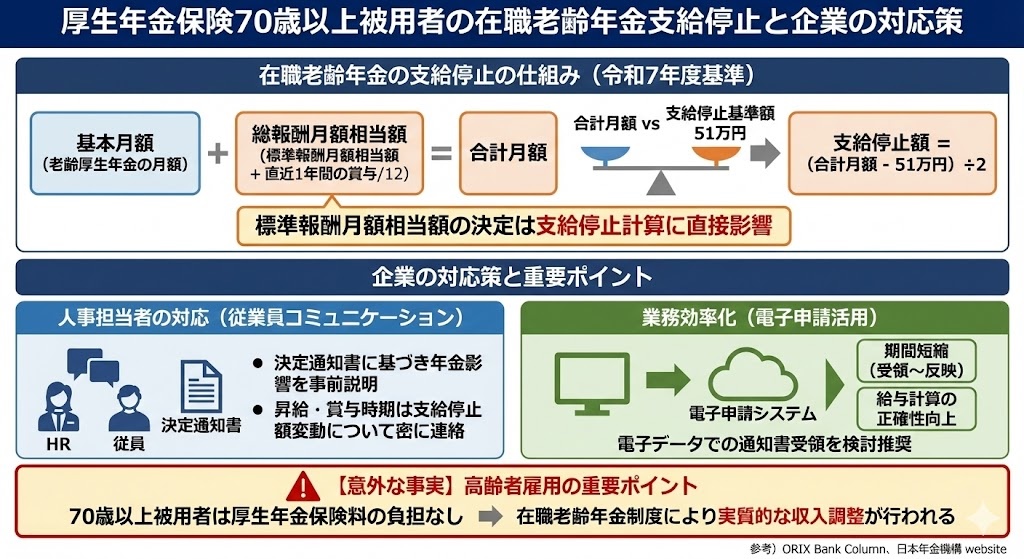

厚生年金保険70歳以上被用者の在職老齢年金支給停止と企業の対応策

標準報酬月額相当額の決定は、在職老齢年金の支給停止計算に直接影響を与える重要な要素です 。令和7年度の支給停止基準額は51万円となっており、基本月額(老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額の合計がこの基準を超えると、超過分の半額が支給停止されることになります 。

参考)在職老齢年金とは?!制度の見直しの内容や計算方法を徹底解説【…

企業の人事担当者は、決定通知書の内容を基に従業員への説明を行い、年金支給額への影響を事前に伝えることが重要です。特に、昇給時期や賞与支給時には、支給停止額の変動について従業員とのコミュニケーションを密に取る必要があります。

意外な事実として、70歳以上被用者は厚生年金保険料の負担がないにも関わらず、在職老齢年金制度により実質的な収入調整が行われる点があります 。これは高齢者雇用の継続において、企業と従業員双方が理解しておくべき重要なポイントとなっています。

参考)https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

また、電子申請システムを活用することで、決定通知書の受領から社内システムへの反映までの期間を短縮でき、給与計算の正確性向上にも寄与することができます。企業は業務効率化の観点からも、電子データでの通知書受領を検討することが推奨されます。

日本年金機構の在職老齢年金制度に関する詳細情報

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

70歳以上被用者の各種手続きについて

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140218.html